Los cultivos celulares constituyen una herramienta clave en la investigación científica moderna. A lo largo de las últimas décadas, los científicos han desarrollado metodologías avanzadas para aislar células individuales de tejidos y obtener poblaciones celulares homogéneas, que luego pueden ser mantenidas, manipuladas y multiplicadas in vitro

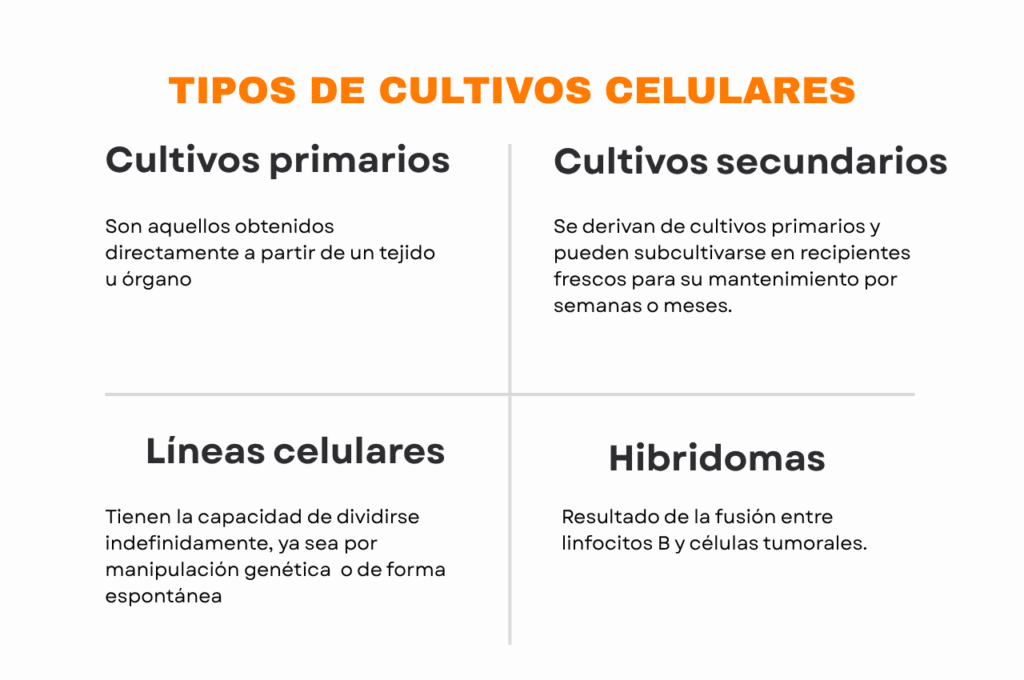

Los 4 tipos de cultivos celulares: definición, diferencias y ejemplos de aplicación

Es fundamental comprender los tipos de cultivos celulares existentes, ya que cada uno presenta características particulares y se adapta a distintos objetivos experimentales o productivos.

Cultivos primarios

Son aquellos obtenidos directamente a partir de un tejido u órgano. Conservan las características originales del tejido de origen y su capacidad de proliferación es limitada. A menudo se utilizan en fases iniciales de investigación y pueden dar lugar a cultivos secundarios.

Cultivos secundarios

Se derivan de cultivos primarios y pueden subcultivarse en recipientes frescos para su mantenimiento por semanas o meses. Los cultivos secundarios no solo permiten mantener las células durante periodos prolongados, sino también estudiar funciones especializadas, como la absorción intestinal o el metabolismo de compuestos. Por ejemplo, podemos aplicar este tipo de cultivos celulares en ensayos de biodisponibilidad in vitro, utilizando líneas celulares intestinales humanas como Caco-2 para evaluar cómo se absorben los ingredientes funcionales, nutracéuticos, compuestos farmacológicos o bioactivos tras pasar por un digestor dinámico que simula el proceso gastrointestinal humano.

Líneas celulares – cultivos continuos

Algunas células pueden adquirir la capacidad de dividirse indefinidamente, ya sea por manipulación genética (introducción de telomerasa u oncogenes) o de forma espontánea, como ocurre en muchas células de roedores. Estas líneas celulares son ampliamente utilizadas por su estabilidad, homogeneidad y facilidad de almacenamiento en nitrógeno líquido. También pueden clonarse para generar poblaciones genéticamente idénticas, lo que permite, por ejemplo, estudiar mutaciones específicas.

Hibridomas

Resultado de la fusión entre linfocitos B y células tumorales, las hibridomas son líneas celulares capaces de producir anticuerpos monoclonales de forma indefinida. Esta tecnología, permite obtener anticuerpos altamente específicos para el tratamiento y detección de múltiples patologías.

¿Cómo se obtienen las células en los cultivos celulares?

Entendemos por cultivo celular, al conjunto de técnicas que permiten mantener células vivas fuera del organismo, conservando sus propiedades fisiológicas. Estas células pueden crecer en suspensión o en monocapa y se obtienen a partir de diferentes fuentes biológicas.

Para obtener cultivos celulares a partir de tejidos, el primer paso es aislar las células individuales, separándolas de la matriz extracelular que las mantiene unidas. Esto se logra mediante el uso de enzimas proteolíticas y agentes quelantes como el EDTA, que interfieren en la adhesión celular. Así se obtiene una suspensión celular mixta, que luego puede ser purificada según el tipo celular deseado.

Entre los métodos más comunes para separar tipos celulares se incluyen:

- Centrifugación, según el tamaño celular.

- Adherencia diferencial al vidrio o plástico.

- Anticuerpos específicos unidos a matrices sólidas (como esferas de látex o colágeno).

- Marcaje con anticuerpos fluorescentes y separación mediante cell sorting.

- Microdisección por láser, útil para aislar grupos celulares específicos a partir de tejidos complejos, como tumores.

Evaluación de biodisponibilidad con cultivos celulares

El uso de cultivos celulares intestinales humanos, como el modelo Caco-2, se ha consolidado como una herramienta avanzada en los ensayos de biodisponibilidad in vitro. Cuando se combinan con sistemas de digestión gastrointestinal dinámica, estos modelos permiten simular de forma realista el proceso digestivo humano, proporcionando información detallada sobre cómo se liberan, absorben y metabolizan los compuestos bioactivos. Esta metodología resulta especialmente valiosa para evaluar la eficacia de ingredientes funcionales, nutracéuticos y compuestos farmacológicos, al tiempo que contribuye a reducir significativamente los costes y los plazos de desarrollo en fases tempranas de investigación.