Comprendre, évaluer et démontrer le mécanisme d’action des ingrédients fonctionnels est essentiel pour les entreprises du secteur. La société se tourne de plus en plus vers ces composés pour compléter son alimentation, mais il ne suffit pas de les incorporer dans une formulation. Leur inclusion doit être justifiée selon des critères scientifiques rigoureux : ils doivent être soigneusement sélectionnés et appuyés par des travaux solides de recherche, de développement et de validation de l’effet fonctionnel qui leur est attribué.

Comment un ingrédient se comporte-t-il dans le système digestif ?

Lorsqu’un aliment ou un complément est ingéré, ses ingrédients actifs doivent parcourir un trajet complexe à travers le système digestif. Tout au long de ce processus, ils peuvent subir des transformations chimiques, interagir avec les enzymes digestives, être influencés par le pH ou entrer en contact avec le microbiote intestinal.

Il est donc essentiel de déterminer :

- Si l’ingrédient résiste aux conditions digestives ou s’il se dégrade avant d’exercer son effet.

- Sous quelle forme il atteint l’intestin et s’il est biodisponible, c’est-à-dire absorbable.

- Quel impact il a sur le microbiote intestinal et s’il génère des métabolites bioactifs.

Ces connaissances permettent de concevoir des produits plus efficaces et de justifier objectivement les bénéfices revendiqués.

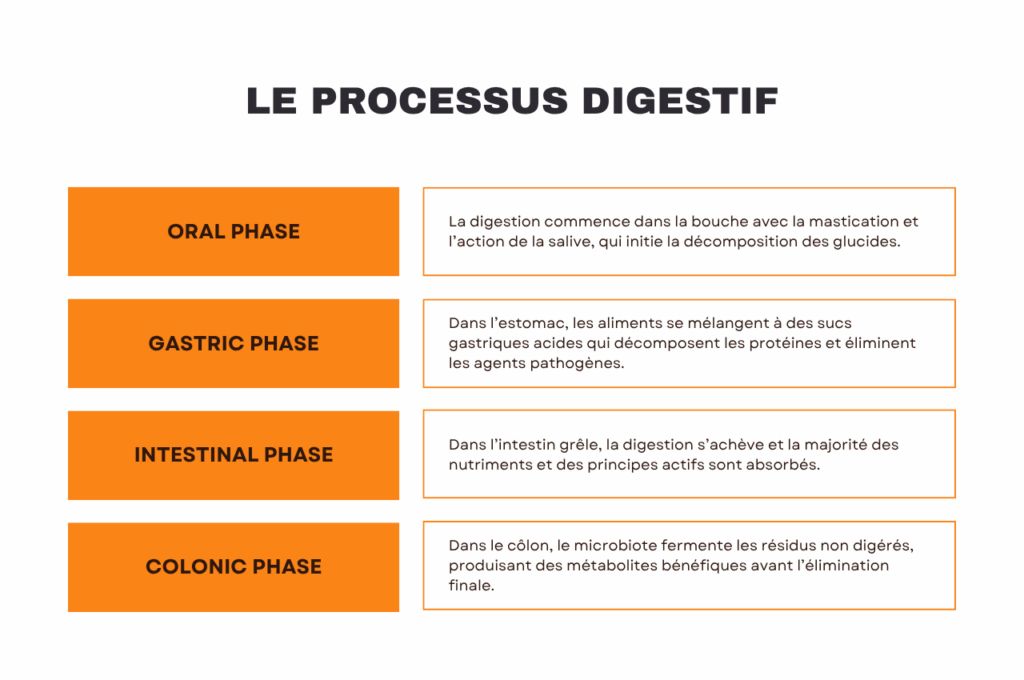

Les étapes de la digestion

Le système digestif humain se divise en plusieurs étapes de la digestion, chacune présentant des conditions très différentes susceptibles d’influencer le comportement d’un ingrédient actif.

Phase orale : les premières actions enzymatiques

Phase orale : les premières actions enzymatiques

La digestion commence dans la bouche, lors de la phase orale. Les dents broient les aliments en particules plus petites, facilitant leur traitement ultérieur. Parallèlement, les glandes salivaires jouent un rôle clé en sécrétant des enzymes telles que l’amylase salivaire, qui amorce la décomposition des glucides complexes.

Une fois bien mastiqué et mélangé à la salive, l’aliment devient le bol alimentaire, qui descend par l’œsophage jusqu’à l’estomac, donnant lieu à la phase gastrique.

Phase gastrique

Lorsque le bol alimentaire atteint l’estomac, débute la phase gastrique, caractérisée par un environnement hautement acide. Les aliments se mélangent alors aux sucs gastriques, une combinaison d’acide chlorhydrique et d’enzymes digestives, notamment la pepsine, responsable de la dégradation des protéines en fragments plus petits.

Cette phase remplit plusieurs fonctions essentielles :

- Dénature les protéines, facilitant leur digestion.

- Active des enzymes spécifiques.

- Élimine les micro-organismes pathogènes grâce à son faible pH.

La durée de cette étape varie entre 2 et 4 heures selon le type d’aliment ingéré (les protéines, par exemple, nécessitent plus de temps que les glucides simples).

Le résultat est un mélange semi-liquide appelé chyme, qui est progressivement libéré dans l’intestin grêle pour poursuivre les étapes de la digestion.

Phase intestinale : absorption et biodisponibilité

Au cours de la phase intestinale, le chyme passe dans l’intestin grêle, où se déroule la majeure partie de la digestion et de l’absorption des nutriments. C’est également l’étape la plus appropriée pour étudier l’absorption et évaluer les effets potentiels d’un ingrédient actif ou fonctionnel.

Cette étape des étapes de la digestion est soutenue par l’action combinée des enzymes pancréatiques et des sels biliaires, qui décomposent les graisses, les protéines et les glucides en molécules plus simples, prêtes à être absorbées par l’organisme.

Pendant cette phase :

- Se déroule la digestion enzymatique la plus intense.

- Les vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et sucres simples sont absorbés.

- L’intestin régule la biodisponibilité des ingrédients actifs ou fonctionnels.

Cette phase dure entre 4 et 6 heures, selon le type d’aliment et l’état physiologique de la personne.

Phase colique : interaction avec le microbiote et élimination finale

Après l’absorption de la majorité des nutriments dans l’intestin grêle, le matériel non digéré passe dans le côlon, où débute la phase colique. D’un point de vue scientifique, cette étape est cruciale pour déterminer si un ingrédient actif possède un effet prébiotique, s’il module le microbiote ou s’il génère des métabolites bénéfiques.

Ces effets peuvent être étudiés de manière contrôlée grâce à des modèles de simulation gastro-intestinale, qui permettent de reproduire fidèlement et de manière complète les étapes de la digestion, fournissant des informations précises sur l’impact des ingrédients sur le microbiote et son métabolisme.

Cette phase comprend deux processus principaux : la fermentation microbienne et l’élimination.

Dans le côlon :

- L’eau et certains minéraux résiduels sont absorbés, contribuant à la compaction du contenu intestinal.

- Le microbiote intestinal agit sur les composés non digérés, générant des métabolites tels que les acides gras à chaîne courte (AGCC), qui jouent un rôle important dans la santé métabolique, immunitaire et intestinale.

- Une compréhension approfondie de cette phase permet de progresser vers des solutions à des problématiques plus complexes, telles que l’inflammation intestinale chronique ou le cancer colorectal.

- Le contenu peut rester entre 12 et 24 heures avant d’être éliminé par le rectum sous forme de matières fécales.

Modèles de simulation des étapes de la digestion pour valider les ingrédients actifs

Pour obtenir des preuves scientifiques sur l’effet réel d’un ingrédient actif dans l’organisme, les modèles de digestion in vitro se sont imposés comme un outil essentiel. Ces essais permettent de simuler, de manière contrôlée, les conditions physiologiques qui se produisent tout au long des étapes de la digestion — de la phase orale à la fermentation colique.

Les modèles dynamiques in vitro reproduisent avec précision des variables clés telles que le pH, le temps de transit, la présence d’enzymes digestives et la concentration en sels à chaque étape du système digestif.

En plus de permettre l’étude du comportement d’un ingrédient dans le tractus gastro-intestinal, ils constituent une méthode efficace pour analyser son effet fonctionnel ou bénéfique après la digestion et l’absorption. Cette approche est également appliquée avec succès dans le domaine de la santé digestive animale, où les simulateurs in vitro permettent d’évaluer des ingrédients fonctionnels sans recourir à des essais sur les animaux.

Ces essais incluent généralement :

- Phase orale, où l’on évalue la libération initiale de l’ingrédient.

- Phase gastrique, pour étudier sa stabilité en conditions acides.

- Phase intestinale, essentielle pour déterminer sa biodisponibilité.

- Phase colique, qui permet d’analyser la fermentation microbienne et la production de métabolites actifs.

Après la digestion, l’absorption intestinale peut être simulée à l’aide de modèles cellulaires tels que la lignée Caco-2, représentative de l’épithélium intestinal humain. Cette technique permet d’estimer la fraction du composé ingéré susceptible d’atteindre la circulation sanguine (fraction biodisponible), ce qui est fondamental pour les ingrédients ayant un effet systémique.

Grâce à leur polyvalence, leur reproductibilité et leur coût réduit par rapport aux études in vivo, ces modèles sont de plus en plus utilisés, tant en recherche que pour le développement de nouveaux produits nutraceutiques, fonctionnels et vétérinaires.