Abonnez-vous à notre newsletter

- Secteur

- RDI

- Services de laboratoire

- Reconnaissances et accréditations

Dans le domaine de la recherche scientifique, que ce soit en biotechnologie, en santé, en alimentation ou en cosmétique, il est essentiel de comprendre les différentes approches expérimentales disponibles pour étudier le comportement des composés, ingrédients ou produits. Parmi celles-ci, les essais in vitro et in vivo sont deux méthodologies clés, chacune présentant ses propres caractéristiques, applications et avantages.

Que signifie in vivo ? Le terme in vivo vient du latin et signifie « dans le vivant ». Il désigne les études expérimentales réalisées sur des organismes vivants entiers, tels que des animaux ou des êtres humains.

Ces essais permettent d’observer les effets d’une intervention (comme un composé, un médicament ou un ingrédient fonctionnel) dans le contexte réel d’un système biologique intact, où les interactions complexes entre cellules, tissus et organes sont conservées.

Selon l’objectif de l’étude, différents modèles animaux sont sélectionnés :

Drosophila melanogaster (mouche du vinaigre) est largement utilisée en recherche génétique et neurocomportementale en raison de la facilité de manipulation génétique.

Danio rerio (poisson-zèbre) permet d’étudier le développement embryonnaire, la toxicologie et la fonction génétique grâce à des techniques comme l’édition génique.

Les rongeurs (souris et rats) et, pour des études plus spécifiques, les primates non humains. Ils sont utilisés pour évaluer la pharmacocinétique, la toxicité ou l’efficacité de nouveaux composés avant de passer aux essais cliniques sur l’homme.

Évaluation de l’efficacité et de la toxicité des médicaments, composés bioactifs ou ingrédients fonctionnels.

Étude de la physiopathologie des maladies et de leur progression.

Recherche sur le comportement et la neurobiologie.

Essais de biodégradation et de toxicité dans des environnements chimiques complexes.

Permettent une analyse systémique et intégrée de l’effet d’un composé ou d’une technologie.

Offrent une pertinence physiologique complète, tenant compte de tous les processus métaboliques et des interactions organiques.

Permettent l’étude d’effets chroniques, multifactoriels ou sur plusieurs organes.

Nécessitent des délais longs pour leur mise en œuvre et leur planification.

Comportent des coûts économiques et logistiques élevés.

Impliquent des considérations éthiques importantes, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’animaux.

Présentent une plus grande variabilité interindividuelle, ce qui peut compliquer l’interprétation des résultats aux stades précoces.

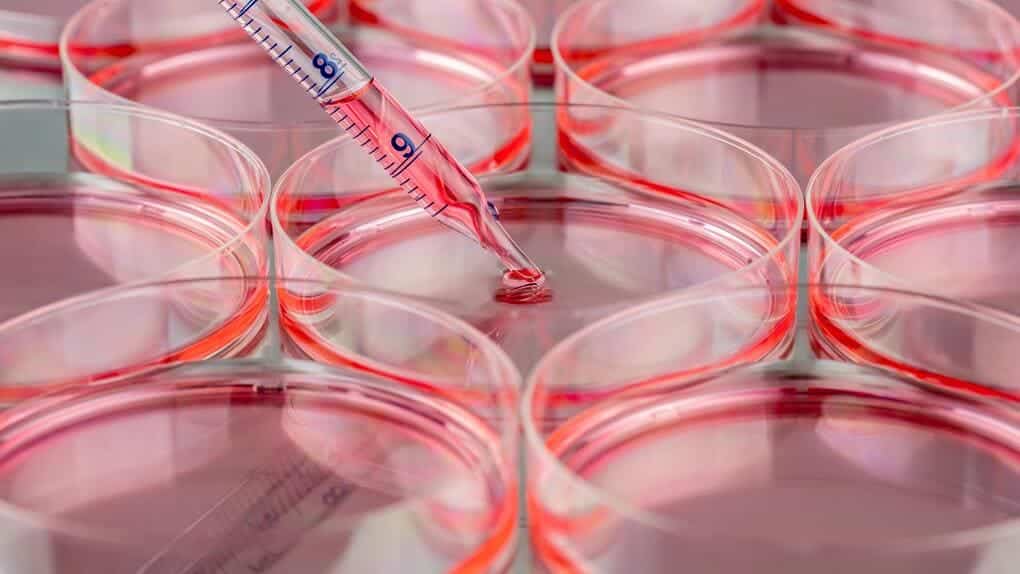

Le terme in vitro, également d’origine latine, signifie « dans le verre » et fait référence aux études, essais ou expériences réalisés en dehors d’un organisme vivant, dans des environnements contrôlés comme des plaques, tubes ou bioréacteurs de laboratoire.

Ce type d’expérimentation permet d’analyser des variables spécifiques : la réponse cellulaire, l’absorption d’un composé ou l’activité enzymatique, sans la complexité d’un système biologique complet.

Il existe aussi l’approche ex vivo (« hors du vivant »), qui consiste à utiliser des tissus ou organes extraits d’un organisme, mais maintenus viables dans des conditions expérimentales spécifiques. Bien qu’isolés, ces modèles conservent une partie de l’architecture et de la fonctionnalité de leur environnement d’origine, et sont utiles pour des études physiologiques plus avancées que les modèles classiques in vitro.

Pour préserver les caractéristiques physiologiques, biochimiques et génétiques du système biologique d’origine, les chercheurs ont souvent recours à des cultures cellulaires humaines ou animales.

Ces cultures permettent de simuler des fonctions spécifiques de tissus ou d’organes, et se classent en quatre grands types :

Cultures primaires, dérivées directement de tissus.

Cultures secondaires, sous-cultures dérivées des primaires.

Lignées cellulaires continues, capables de se diviser indéfiniment.

Hybridomes, utilisés pour la production d’anticorps monoclonaux.

Évaluation de médicaments avec des organes sur puce : des systèmes microfluidiques qui simulent les fonctions humaines clés (foie, intestin, poumon, etc.) à l’aide de cellules humaines, permettant des études prédictives d’efficacité et de toxicité sans recourir aux animaux.

Médecine régénérative et ingénierie tissulaire : à l’aide de cultures tridimensionnelles (3D), de bioréacteurs ou d’échafaudages biofonctionnels, il est possible d’étudier des processus tels que la régénération des tissus, la cicatrisation ou l’interaction cellule-matrice.

Évaluation de l’absorption cutanée et transdermique d’ingrédients cosmétiques ou pharmaceutiques, à l’aide de modèles de peau reconstruite ou de tissus ex vivo.

Études de digestion et de métabolisme gastro-intestinal : à l’aide de modèles intestinaux in vitro, de tissus ex vivo ou de simulateurs digestifs, on analyse la stabilité et la transformation des ingrédients bioactifs dans des conditions physiologiques.

Modèles de perméabilité et d’absorption intestinale pour les ingrédients, les nutraceutiques ou les additifs alimentaires.

Tests de corrosion, d’irritation et de pénétration cutanée dans le développement de produits chimiques ou cosmétiques, en utilisant des modèles validés comme la peau humaine reconstruite.

Essais de nettoyage ou de désinfection sur tissus réels, utiles dans le secteur sanitaire ou alimentaire.

Validation de technologies de conservation ou de transformation des aliments, comme la pasteurisation ou les hautes pressions, sur tissus animaux.

Fécondation in vitro (FIV) : l’un des exemples les plus connus, dans lequel la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde se fait en dehors du corps, sur une plaque de laboratoire, avant le transfert de l’embryon dans l’utérus.

Les études in vitro offrent de nombreux avantages qui en font des outils fondamentaux pour la recherche biomédicale et pharmacologique.

D’un point de vue éthique, les études in vitro sont une alternative valable et préférable à l’expérimentation animale, conformément au principe des 3R (Replacement, Reduction, Refinement). Cela encourage la réduction du recours aux animaux en recherche en les remplaçant par des méthodes alternatives, en diminuant leur nombre et en améliorant leurs conditions expérimentales.

Cependant, ces techniques présentent aussi des limites importantes.

Les modèles in vivo, ex vivo et in vitro ne doivent pas être considérés comme des approches exclusives, mais comme des outils complémentaires dans l’écosystème de la recherche biomédicale, technologique et appliquée. Chacun apporte des avantages spécifiques en fonction de l’objectif de l’étude, du niveau de complexité requis, des exigences réglementaires ou du type de composé ou produit à évaluer.

Dans un contexte où la rigueur scientifique, l’éthique en recherche et l’efficacité dans le développement de solutions innovantes sont prioritaires, les essais in vitro gagnent en importance par rapport aux modèles animaux. Bien que les études in vivo restent essentielles pour aborder des aspects comme la réponse systémique, la toxicité à long terme ou la pharmacocinétique complète, les modèles in vitro et ex vivo offrent des alternatives plus polyvalentes, durables et adaptées aux défis actuels de la science et de l’industrie.

Ce changement de paradigme est soutenu par plusieurs cadres réglementaires qui promeuvent activement l’utilisation de méthodes alternatives :

L’EFSA recommande des approches in vitro et mécanistiques pour l’évaluation des risques lorsqu’elles sont scientifiquement validées.

Dans le domaine de la chimie, le règlement européen REACH privilégie l’utilisation de méthodes alternatives par rapport à l’expérimentation animale.

Aux États-Unis, la FDA et d’autres agences ont commencé à accepter des données issues de plateformes in vitro avancées dans les contextes de pharmacologie et de toxicologie.

En Europe, le rôle de l’EURL ECVAM (Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les alternatives à l’expérimentation animale) est essentiel pour valider, harmoniser et promouvoir l’usage des études in vitro et alternatives. Cet organisme évalue non seulement la solidité scientifique de nouvelles méthodologies, mais collabore aussi activement avec les agences réglementaires et les réseaux internationaux pour faciliter leur acceptation réglementaire et leur mise en œuvre dans des secteurs comme la cosmétique, les dispositifs médicaux, l’alimentation ou les produits chimiques industriels.

Ainsi, dans des secteurs où les exigences réglementaires et éthiques sont particulièrement strictes, comme la cosmétique, les aliments fonctionnels ou les nutraceutiques, les études in vitro et ex vivo s’imposent comme des piliers clés pour l’innovation en R&D. Leur évolution constante, conjuguée au soutien réglementaire et au travail d’organismes spécialisés, permet d’envisager un avenir où l’équilibre entre pertinence biologique, durabilité et responsabilité éthique sera de plus en plus accessible.

Référence : EURL ECVAM. Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les alternatives à l’expérimentation animale. Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Disponible sur : https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam

| Responsable | AINIA |

| Adresse | Calle Benjamín Franklin, 5 a 11, CP 46980 Paterna (Valencia) |

| But | Participez, inscrivez-vous et vous contacter pour résoudre la demande que vous nous faites via ce formulaire de contact |

| Légitimation | Vos données ne seront traitées qu’avec votre consentement, en cochant la case indiquée sur ce formulaire |

| Destinataires | Vos données ne seront pas transférées à des tiers |

| Droits | Vous avez le droit de nous demander d’accéder à vos données, de les rectifier ou de les supprimer, vous pouvez également nous demander de limiter leur traitement, de vous opposer et la portabilité de vos données, en contactant notre adresse postale ou [email protected] |

| Plus d’informations | Vous avez plus d’informations dans notre Politique de confidentialité |

| DPO | Si vous avez des questions sur la manière dont nous traiterons vos données ou si vous souhaitez faire des suggestions ou des réclamations, contactez le délégué à la protection des données à [email protected] ou à Formulaire d’attention des parties intéressées |

J’accepte l’utilisation de mes données personnelles pour répondre à ma demande, comme établi dans votre Politique de confidentialité

J’accepte l’utilisation de mes données pour recevoir des informations et des communications commerciales de votre entité.